Pasé media infancia (es mentira, todavía lo estoy) hipnotizado por el recuerdo de parajes nevados. Uno de ellos tardé en localizarlo, era de Doctor Zhivago (1965). Otros eran del maravilloso final ―diría que poscréditos― de El secreto de la pirámide (1985) y de algunas escenas ensoñadas de Lady Halcón (1985); hasta pululaban por mi nostalgia nívea los AT-AT de El Imperio contraataca (1980). Mucho más poderosos eran, no obstante, las imágenes que me llegaban de La vida de un oso gris, de E. T. Seton; de La hija del capitán, de Pushkin o de Las aventuras de Vania el forzudo, de Otfried Preussler. Lo leído nos obliga a proyectarnos, y proyectándonos creamos el mundo.

La palabra trauma connota perjuicio; le falta al español su equivalente positivo: el hecho traumático para bien, la huella benefactora de una impresión lejana. El tiempo de la infancia está llena de ellas y muchas provienen de las historias que nos enseñaron nuestros mayores.

Leer para imaginar

Como somos umbilicales y le damos más importancia a nuestra actividad profesional que a la consecución de objetivos reales, montamos talleres de creatividad para niños que no leen. Da igual que no tengan efecto alguno (no se puede enseñar la creatividad de 9:00 a 10:15 h.), mientras podamos instagramear nuestra innovación pedagógica, objetivo cumplido.

¿Los quieren creativos? Que lean.

Para que mañana sean capaces de poner imágenes a sus sueños, para que entrevean lugares a los que ansíen volver el resto de sus vidas. Para que no se recuperen nunca de la maravilla de viaje que es leer un buen libro es imprescindible que lean o escuchen o presencien buenas historias cuando son pequeños.

Luego ya no es lo mismo. Luego ya no creen con la misma inocencia, no viven con la misma intensidad, y si no han desarrollado la capacidad de construir mundos imaginarios en los primeros años ya no podrán hacerlo nunca.

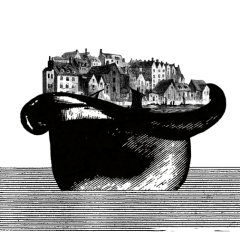

Si no han sentido el libro a su alrededor con la potente creatividad de la infancia ya nunca comprenderán que los mundos de las historias existen con la misma certeza que cualquier creación humana y con mucha más belleza que la mayoría de los lugares materiales. Después estarán demasiado ocupados con su dispensador de dopamina como para prestarles la debida atención a Camelot, Gondor, Ítaca o el laberinto de la reina de corazones. Después percibirán la literatura ―esa religión― como un entretenimiento amable. Y será culpa nuestra.

Su infancia es nuestro mejor aliado para que lean de mayores. No hay otra oportunidad. Si una buena historia les da un pellizco de monja en la curiosidad, da igual que después pasen la adolescencia sin tocar un libro: el bien estará hecho y más tarde volverán, porque la adolescencia en muchos sentidos no es más que una excepción. Una cuestión de paciencia.

El lugar secreto

Y no es solo eso. Lo más importante de las historias que leen es lo que no leen en las historias. Cada cuento lleva incorporado (quizá el gran logro de la narrativa actual es haber entendido por fin esto) el valiosísimo tesoro de lo que no cuenta. Cada camino que conduce a cada castillo guarda un tesoro de incertidumbre tras las colinas. Cada lector se hace la pregunta fundamental, la que tiene resonancia y guía sus pasos en el pasar de los años. Este es quizá el secreto de toda literatura, la cuestión que la convierte en una experiencia tan íntima, tan misteriosa, tan trascendente. La que intentarán contestar durante el resto de sus vidas: «¿Qué habría detrás de aquellas colinas?».

P. S.: Es notable que en 2019 Netflix haya producido un producto tan anacrónico (por bueno, me refiero) destinado a infantes y adolescentes como Cristal Oscuro: La era de la resistencia. Esperaba el lugar adecuado para citarlo y, citándolo, recomendarlo. Sin duda era este.