No cabe negar ninguna forma de hacer literatura, porque la literatura es un arte y el arte o es libre o no es nada. Pero la literatura postmoderna, o al menos algunos de sus adalides, pretende llevarse por delante una noción que conviene defender con la vida, si es preciso: la literatura es el arte de contar historias.

Los que probablemente fueron los mejores libros del siglo XX terminaron por convertirse en el mayor problema de su literatura. Tanto A la busca del tiempo perdido como el Ulises han sido objeto de lecturas indigestas más allá de toda medida. Que en ambas obras maestras juegue un papel principal la introspección, la autoconciencia y la memoria no comportaba necesariamente que los escritores de los siguientes cien años tuvieran que mortificarnos contándonos lo que veían en su propio ombligo.

Ni la autorreferencia ni el monólogo interior son en Proust y Joyce más que técnicas a través de las cuales se despliega todo un mundo. Todo el mundo, lo que es privilegio de los genios. Un genio no se puede imitar, porque implica una mirada que se tiene o no se tiene, pero su técnica sí es imitable.

El escritor-posterior-a-Joyce no quiere parecer un escritor-anterior-a-Joyce.

Los críticos no pudieron convertirse en escritores, pero lograron que los escritores se convirtieran en críticos. Los escritores comenzaron a preocuparse más por la literatura como teoría que por la literatura como arte y oficio. La literatura postmoderna está llena de metaficción e intertextualidad: esto no es un defecto en sí mismo pero a la fuerza lastra la producción de historias.

Esa deriva llevó a convertir a los más grandes en una cosa distinta de lo que eran. «El Quijote, primera novela moderna» ¿Han leído lo increíblemente moderna que es La novela de Genji, de la escritora japonesa del siglo XI Murasaki Shikibu? El Quijote no es la madre de todas las novelas por ser la primera novela moderna o por ser polifónica. Es una obra maestra porque, en una mezcla de azar y maestría, Cervantes contó la historia que quería contar aunque pensara que no le daría fama (como de hecho pensaba). La palma de la desvirtuación se la lleva(n) Homero. Tan citado(s) por la academia que casi hemos olvidado que lo único que pretendía(n) era contar una aventura tan divertida que la gente pagara por escucharla.

¿Qué sentido tiene juzgar las novelas en función de parámetros técnicos, filológicos o filosóficos? ¿Es que arrancamos la escala de Pritchard del libro de Literatura para sustituirla por otra escala? Hubo una época idílica en que los escritores no querían ser Kant ni Schopenhauer; ese era otro departamento. Los escritores querían contar bien buenas historias.

Cuando un artista comienza a preocuparse más por la corriente a la que adscribirse que por la historia que contar está clavando otro clavo en el ataúd de la literatura. El siglo XX es un increíble ejercicio de pedantería y ombliguismo. Hemos pasado de contar lo insólito a regodearnos en la anécdota más mediocre y disfrazarla de hallazgo existencial.

Hastiado ante una realidad cada vez más compleja que de hecho sería óptima para desplegar sus alas de narrador, el escritor postmoderno decide que es más fácil transcribir el torrente sin filtrar de sus diarios aderezado con sueños y recuerdos fraccionarios. La realidad ya no es un puzle cuyas piezas encajen porque es mucho más interesante la trastienda mental del escritor, que no se molesta en construir historias porque su genio va mucho más allá. A través de sus libros, nosotros podemos aprender a ver gracias a que él vio primero, más alto y más lejos. En Solenoide, la supuesta obra maestra de Mircea Cărtărescu, el protagonista (trasunto del autor), dice plantearse cosas que ni los conductores ni las prostitutas se plantean. La novela postmoderna es increíblemente pedante, pero está exenta de culpa porque cuenta con la coartada infinita de ser dos cosas a la vez, y me explico:

A medio camino entre la filosofía y la narrativa, si se acusa a las tesis enunciadas en la novela postmoderna de carecer de vida, de textura o torbellino, nos abroncará: «¡Yo soy un filósofo, maldito lerdo!» Si le afeamos que sus razonamientos adolecen de falta de rigor filosófico, el escritor postmoderno alzará la ceja y nos espetará: «¡Ay de vosotros, pobres mortales, pues yo soy un artista!». Ser literatura y filosofía a la vez la exime de ser ninguna de las dos cosas. Y repite la jugada con ficción y realidad: los razonamientos brillantes se los apropia el autor, los comportamientos ruines son solo del protagonista. Pretende, convirtiendo a la novela en diario y ficción simultáneamente, huir de las servidumbres de cada género. Pero a mí me parece que funciona al revés: anula la suspensión de la incredulidad al intentar ser real y despoja a la realidad de todo rastro de verdad al resultar ficcional.

En un ejercicio increíble de egotismo y convencimiento de la propia unicidad, el escritor postmoderno no narra: revela. El escritor postmoderno se ha quedado en esa etapa de la vida en la que todo lo que se escribe tiene un valor inmenso porque pertenece al pozo de oro líquido de la propia conciencia. Contar historias es demasiado fácil (en realidad es demasiado laborioso, pero eso se lo callan). Al escritor postmoderno no le hace falta la historia porque nos hace el inmenso regalo de su propia experiencia. Es un poco el mecanismo que funciona para las artes visuales: «esto es muy extraño así que debe de ser profundísimo y revelador». Por si hubiera dudas, el escritor postmoderno es un tipo extremadamente pesimista, único conocedor de la miseria y la nada: los atributos de la persona interesante. Los atributos, en todo caso, de la persona que se hace la interesante. De Emil Cioran, que no adoptó la pose del escritor, ni siquiera la del filósofo, pueden decirse muchas cosas, pero no que no concibiera la vida como un ejercicio superfluo. Y en lugar de convertir su pesimismo en marca de estilo, se presentaba como un tipo encantador que sabía que la ironía siempre vence a la nada. El escritor postmoderno nunca sonríe porque necesita aparentar ser trascendente.

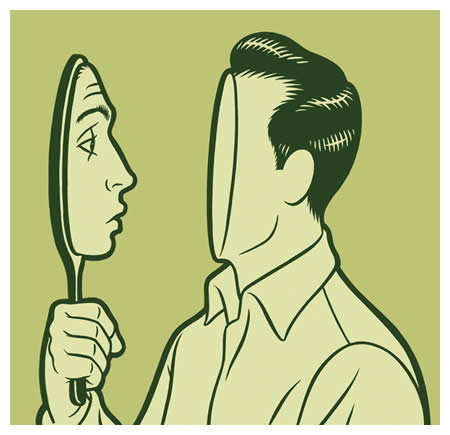

Si se mira uno el ombligo durante el tiempo suficiente, termina por parecerle apasionante

No se está diciendo aquí que no se deba escribir à la postmoderna (Murakami), lo que se está diciendo aquí es 1) que se abusa de ella y 2) que hacerla pasar por el canon literario de nuestro Zeitgeist es un chiste de mal gusto. El postmodernismo contestó al elitismo modernista negando la existencia de la alta cultura, pero me temo que la literatura postmoderna se ha convertido en el último refugio de los pedantes. He ahí la primera contradicción: empezó criticando la alta cultura para terminar siendo cultura inasible de tan alta. La segunda contradicción tiene que ver con su supuesto relativismo: a fuer de resultar autorreferente, la literatura postmoderna termina por volverse sobre sí misma y concentrarse en las cuitas del propio autor, entregando una visión personalísima del mundo donde no caben la polifonía ni la propia noción de los otros.

Una persona que conozco le dijo a otra persona que conozco: «Vuelve a casa, dibuja un ombligo gigantesco en el espejo del baño, y solo cuando te canses de mirarlo estarás preparado para venir a ayudarnos». De forma maravillosa y profundamente sintomática, en la segunda o tercera página de solenoide el protagonista comienza a hablarnos de las cuitas ¡de su propio ombligo! Maravilloso, insisto. El escritor postmoderno nunca se cansa de mirarse el ombligo y además, para más inri, termina por enseñárnoslo a los demás. La literatura postmoderna es a la literatura lo que la cámara de selfie a la fotografía.

Que no se me malinterprete aquí: Cărtărescu escribe como los ángeles, y aun mejor, pero termina por estomagarnos cuando lo tiene todo para avasallarnos, para nutrirnos; para practicar el arte antiguo del embeleso.

Lo mejor es enemigo de lo bueno

Por supuesto que cabe la posibilidad de que yo sea un simple y no entienda nada. Les voy a dar un argumento que respalda esa tesis: hasta hace unos pocos años no entendía cómo demonios podía ser lo mejor enemigo de lo bueno, y, sin embargo, no solo lo es sino que no comprenderlo es uno de los males de nuestro tiempo.

Que la novela sea una historia y no teoría filosófica no es desdoro para aquella, es claridad semántica. Pero al siglo XX, por lo visto, no le valía con eso. Engullidos por el afán de protagonismo generalizado de los artistas contemporáneos (solo en el cine siguen gozando de más fama las obras que los autores), los escritores se llenaron de gravedad y comenzaron a poner cara de tiesos, olvidando que lo grave puede ser más profundo, pero también más pesado. Ya no vale con hacer bien el trabajo de uno, con respetar el oficio. Hay que motivar, filosofar, estremecer y convertirse en líder. Ser mejor que el mejor. Hablar como un anuncio de Coca-Cola de los 80. Abran LinkedIn y sabrán de lo que estoy hablando: un aforismo grandilocuente más y la red cerrará por ataque de diabetes. Es lo que decía Ferenc Copà aquí: hemos perdido la adecuación a la tarea para convertirla en mero espejo (espejismo) de nuestras ansias de grandeza. Damos muchísima vergüenza ajena, vaya. Y nuestro ego, o más bien nuestro complejo, no parece que vaya a desinflarse en un futuro próximo.